葬儀は唐突に行われるため、いざ不祝儀袋を用意しようとしても、どのように書くべきか、扱うべきかわからない方も多いのではないでしょうか。不祝儀袋には一定のルールがあり、宗教や宗派に反する扱いをしてしまった場合、相手に対して失礼な印象を与えかねません。

今回の記事では、不祝儀袋の概要と書き方や選び方など基本的なことを解説します。また、実際に使用する際のマナーも解説しているため、これから葬儀を控えている方などは参考にしてみてください。

不祝儀袋の意味や読み方

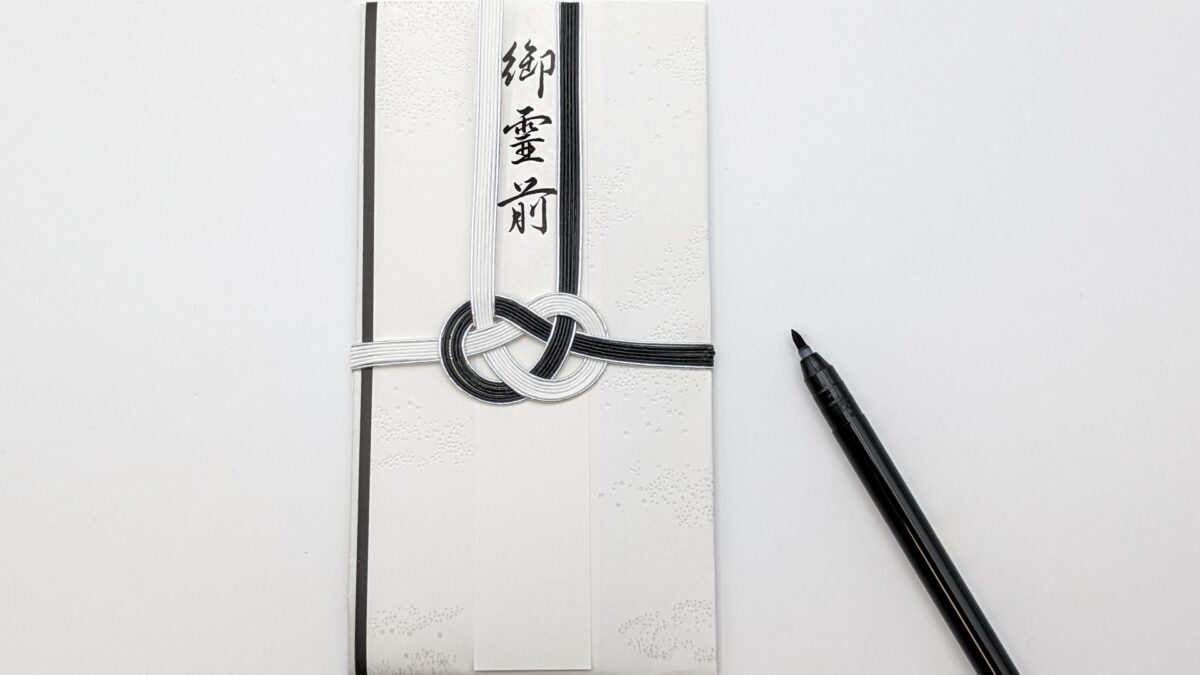

葬儀の際、一般的には「不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)」という特別な袋を用います。不祝儀の言葉には「めでたくない」の意味が込められており、葬儀や法事など厳かな場で使われる伝統的な慣習の1つです。

「香典袋」という呼び方を知っている方も多いと思いますが、この2つは同じものを指し、どちらの呼び方を使っても問題ありません。葬儀や法要に招かれた際には、この袋に心ばかりの気持ちを込めて、現金を包んで遺族へ渡します。

仏教や神道では、故人が亡くなることを「不祝儀(めでたくないこと)」として表現しますが、キリスト教では全く異なる解釈をするため注意が必要です。キリスト教の教えでは、死とは神のもとに帰ることを意味し、むしろ「祝福されるべきこと」として考えられています。

不祝儀袋の書き方

不祝儀袋の書き方として次の内容を解説します。

- 送り主の名前

- 中袋の書き方

- 金額の書き方

実際に記入するケースを想定して、参考にしてみてください。

送り主の名前

不祝儀袋に名前を書く際は、まず、表書きの下に配された水引の下の部分に送り主の名前を記入します。名前を書く際は薄墨を使うのが基本です。

もし手元に薄墨がない場合でも、ペン先を少し水に浸して、墨の濃さを調整する方法でも問題ありません。このようにして薄墨に近い状態を作り出すことで、丁寧な印象を与えられます。

普段使い慣れているからといって、ボールペンを使うのは避けましょう。ボールペンはマナー違反とされており、大切な場面での失態となりかねません。

包む人による書き方の違いは次の通りです。

| 包む人 | 書き方 |

| 個人 | 表書きの下にフルネーム |

| 夫婦 | 夫の名前をフルネームで書き、名前部分の左側に妻の名前のみ書く |

| 複数人 | 3名まで:横に並べてフルネーム

4名以上:〇〇一同 |

| 職場 | 〇〇会社〇〇課一同

故人とのつながりがわかるように記載 |

| 会社 | 代表者名が不祝儀袋の中央にくるように書き、会社名や肩書は名前の右側に書く |

実際に書く場合に参考にしてみてください。

中袋の書き方

不祝儀袋を開けると、中に無地の封筒が入っていますが、この封筒のことを「中包み」または「中袋」と呼びます。中袋にも、決まった書き方があるため注意が必要です。

中袋の裏側を見ると、右半分と左半分に分けて記入するスペースがあります。右半分は「金○○円也」の形で金額を記入するスペースです。左半分には送り主の住所と名前を書き入れます。

金額の書き方

不祝儀袋に金額を記入する際は、漢数字を使います。例えば、30,000円であれば「金参萬圓也」、50,000円の場合は「金伍萬圓也」と記入しましょう。

漢数字は改ざんが難しく、また日本の伝統的な慶弔の場にふさわしい格調高い印象を与えます。具体的な書き方は次の通りです。

| 金額 | 中袋に書く場合 |

| 一 | 壱 |

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 五 | 伍 |

| 十 | 拾 |

| 千 | 仟 |

| 万 | 萬 |

| 円 | 圓 |

こちらも、実際に記入する際の参考にしてみてください。

不祝儀袋の選び方

不祝儀袋の選び方として次のポイントを解説します。

- 水引の選び方

- 宗教による選び方

それぞれの注意点を詳しく解説します。

水引の選び方

不祝儀袋を選ぶとき、気を配りたいのが「水引」の種類です。水引は単なる装飾ではなく、気持ちを形にして表す大切な要素と言えます。葬式や法事の際には、黒と白の水引で結ばれた不祝儀袋を使用することが一般的です。

水引の結び方にも、それぞれ特別な意味があり、「結び切り」はその名の通り固く結んであり、ほどくことが難しい形をしています。結び切りは結婚式などの人生に一度きりのお祝いごとに使われるケースが多い傾向です。

不祝儀の場合は、悲しみの出来事が二度と起こらないようにと願いを込めて、弔事の際にも使用されます。同様に「あわじ結び」も、一度きりの出来事を象徴する結び方として知られている水引です。

ただし、地方では独自の習慣やマナーが残っていることもありますので、現地の慣習を確認してから選ぶようにするとよいでしょう。

宗教による選び方

不祝儀袋を選ぶ際に意外と見落としがちなのが、宗教や宗派による違いです。それぞれの宗教や宗派によって、使用する不祝儀袋や表書きが異なります。異なる理由としては、各宗教が持つ独自の教えや考え方に基づいているためです。

特に注意が必要なのが、一般的によく見かける「ご霊前」の表書きは、浄土真宗では使用しないことです。浄土真宗の教えでは、亡くなった方は既に仏様となられているという考えに基づいています。浄土真宗では「御仏前」や「御本尊前」などの表書きを使用します。

具体的な宗教ごとの違いは次の通りです。

| 宗教 | 使用する表書き |

| 仏式 |

|

| 神式 |

|

| キリスト教式 |

|

| 宗派がわからないとき | ご霊前 |

このように、不祝儀袋の選び方1つとっても、宗教への深い理解と配慮が必要です。もし故人の宗教や宗派がわからない場合は、近しい方に確認するなど、事前の確認を心がけるとよいでしょう。

不祝儀袋の使い方

不祝儀袋の使い方として、次の内容を解説します。

- お札の入れ方

- 不祝儀袋の渡し方

葬儀に参列した際に失礼とならないためにも、解説する内容を参考にしてみてください。

お札の入れ方

お札の入れ方にも、細かな作法があります。弔事用の不祝儀袋に入れるお札は、新札の使用を控えるようにしましょう。新札があまりにもきれいすぎると、前もって準備をしていた印象を与えてしまう可能性があるためです。

一方で、あまりにも古びて汚れたお札を使用するのも適切ではありません。お札は故人への敬意を表す大切な手段のため、程よい状態のものを選ぶべきです。きれいすぎず、古すぎない、バランスの取れたお札を選びましょう。

手元に新札やピン札しかない場合は、お札を一度折ってから使用する方法でも問題ありません。ただし、折り目はしっかりとつけすぎないように注意し、丁寧に扱うことを心がけましょう。また、できるだけ少ない枚数で金額が収まるよう、適切な札を選びます。細やかな配慮が、より一層誠意のこもった弔意の表現につながります。

不祝儀袋の渡し方

不祝儀袋の渡し方にも、大切な作法があります。まず基本となるのが、不祝儀袋は袱紗(ふくさ)に包んで持参することです。袱紗は不祝儀袋を直接手渡しすることを避け、より丁寧な印象を与えるために使用する特別な布を指します。

葬儀の場では、不祝儀袋を渡す際にお悔やみの言葉を添えましょう。気をつけるポイントは言葉の長さです。「ご愁傷様です」「心よりお悔やみ申し上げます」などの簡潔な言葉で問題ありません。

親しい間柄だからといって、長々とお悔やみの言葉を述べることは、葬儀の進行の迷惑になりかねません。

このように、不祝儀袋の渡し方1つにも、故人や遺族への深い敬意と配慮が込められています。

まとめ

今回の記事では、不祝儀袋の意味や実際の使用方法を解説しました。葬儀の際、一般的には「不祝儀袋」という特別な袋を用います。不祝儀の言葉には「めでたくない」の意味が込められており、葬儀や法事など厳かな場で使われる伝統的な慣習の1つです。

不祝儀袋の書き方にもルールがあり、送り主や中袋、金額の書き方などに気をつけなければなりません。相手に対して失礼な印象を与えないためにもポイントを押さえる必要があります。

不祝儀袋を実際に使用する場合の渡し方やお札の入れ方も解説しているため、いざという時に困らないためにも参考にしてみてください。